「9割の院長が知らない!社労士不在のクリニックが直面する5つのリスク」一回目

クリニック経営者の多くは、医療の専門家であっても労務管理の専門家ではありません。複雑な労働法制や社会保険制度の知識不足が原因で、知らず知らずのうちに法令違反や労務トラブルを起こすリスクを抱えています。

もしあなたのクリニックで労務トラブルが発生したら?

最悪の場合、数百万円の追徴金や罰金、さらには医療機関としての信頼喪失につながる可能性があります。

そんな問題を未然に防ぎ、クリニック経営を強固にサポートしてくれるのが「社会保険労務士(社労士)」の存在です。

適切な社労士のサポートを受けることで、院長はスタッフマネジメントの不安から解放され、本来の医療業務に集中できるようになります。

実際に社労士を顧問に迎えたクリニックでは、労務コストの平均15%削減、スタッフ定着率の20%向上、労務リスクの大幅軽減といった成果が報告されています。

この記事では、クリニック経営における社労士の具体的な役割と、導入によるメリットを徹底解説します。

ご自身のクリニックに最適な「経営の参謀」を見つけるヒントをお届けします!

クリニック経営における社労士の必要性とは?

クリニックを経営していると、医師としての専門知識や技術を活かして患者さんの治療に集中したいものです。しかし現実には、スタッフの採用や労務管理、給与計算、各種社会保険の手続きなど、経営者としての業務も山積みになっています。これらの業務は医師としての教育では学ぶ機会がほとんどないため、多くの院長先生が頭を悩ませている部分です。

なぜクリニック経営に社労士が必要なのか?

クリニックは一般企業と比べて、独特の労務環境を持っています。24時間体制の診療科や、シフト制の導入、医師・看護師・事務職など職種による勤務体系の違いなど、労務管理が複雑になりがちです。さらに医療機関として高い倫理観や社会的責任も求められるため、法令遵守は特に重要です。

社労士は「労働・社会保険の専門家」として、これらの課題に対応するスペシャリストです。診療に集中したい院長先生の「右腕」となって、人事・労務の分野を包括的にサポートします。

クリニックが直面する一般的な労務問題

多くのクリニックでよく見られる労務問題には、以下のようなものがあります:

1.残業代の未払いリスク: 診療時間の延長や緊急対応による残業が適切に管理・支払われていないケース

2.雇用形態の誤り: パートタイマーの実態が実は正社員に近い「偽装パート」になっているケース

3.社会保険の加入漏れ: 短時間労働者の社会保険加入義務の判断ミス

4.就業規則の不備: クリニックの実態に合わない形式的な就業規則しかない

5.ハラスメント対策の不足: 院内でのパワハラ・セクハラ対策が不十分

これらの問題が表面化すると、労働基準監督署からの是正勧告、追徴金の支払い、悪評によるスタッフ採用難など、クリニック経営に大きなダメージを与えることになります。

社労士に相談するタイミング

「うちのクリニックはまだ小規模だから大丈夫」と思われるかもしれませんが、実は小規模なクリニックほど早めの対応が重要です。以下のようなタイミングで社労士への相談を検討しましょう:

・クリニック開業前の準備段階

・スタッフが5名を超えたとき

・就業規則を作成・変更するとき

・労務トラブルが発生したとき

・労働基準監督署の調査が入るとき

・働き方改革関連法案など法改正があったとき

社労士は「問題が起きてから」ではなく「問題が起きる前」に相談することで、その真価を発揮します。予防医学と同じで、労務管理も「予防」が最も効果的で低コストなのです。

社労士とクリニック経営者の理想的な関係性

社労士は単なる「手続き代行者」ではなく、クリニック経営における「参謀」としての役割を担います。医師である院長先生が「司令官」として経営の方向性を決め、社労士が「参謀」として労務面から最適な選択肢を提示し、リスクを回避するサポートをします。

定期的なミーティングを通じて、クリニックの現状や将来計画を共有し、それに合わせた労務戦略を立てていくことが理想的です。このような関係構築ができると、社労士はクリニックの成長に合わせて先回りした提案ができるようになり、真の意味でのビジネスパートナーとなります。

労務問題は「炎上してから消火」するより、「火種を見つけて予防」する方が圧倒的に効率的です。社労士を「保険」ではなく「投資」と考え、クリニック経営の基盤を強化しましょう。

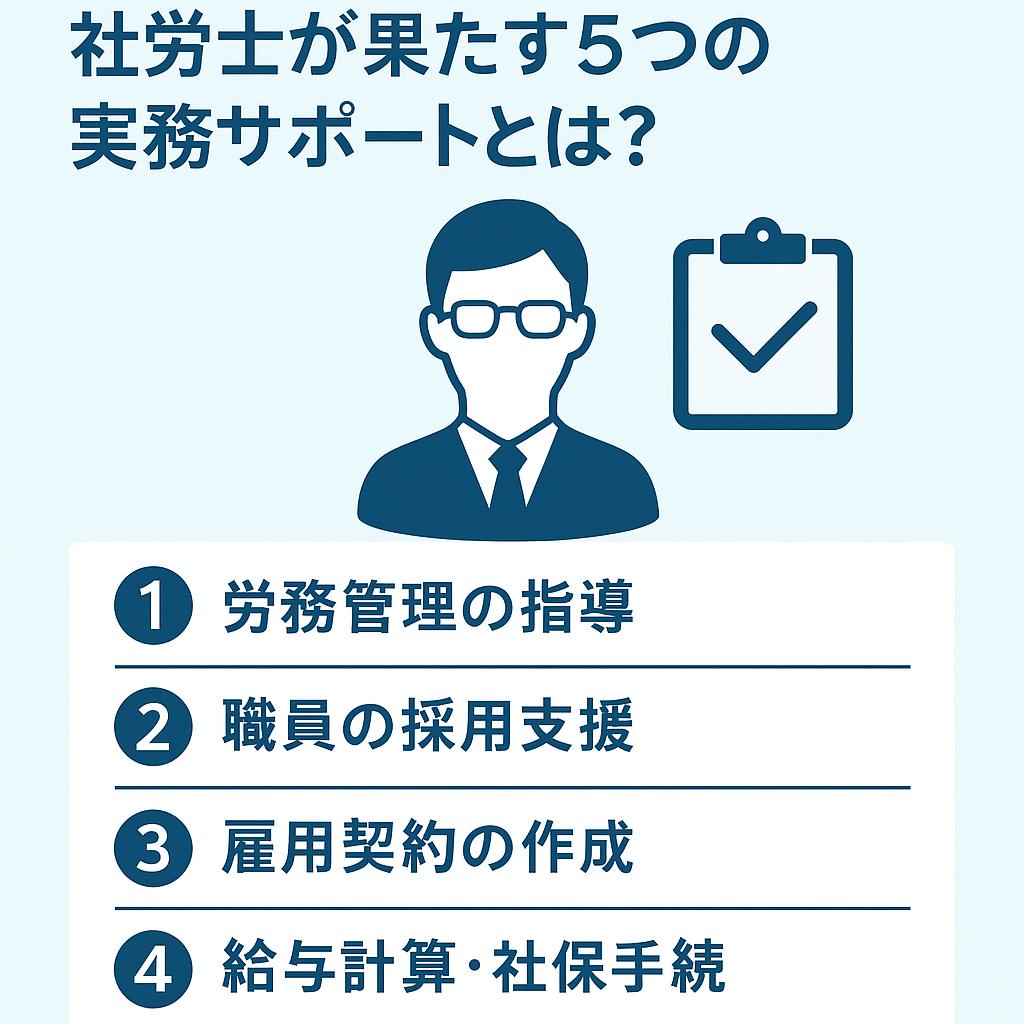

社労士によるクリニックの労務管理サポート内容

社労士がクリニックに提供する労務管理サポートは多岐にわたります。それぞれの業務内容について詳しく見ていきましょう

給与計算と税金処理のサポート

クリニックの給与計算は、一般企業に比べて複雑な要素が多くあります。当直手当や夜勤手当、オンコール手当など医療機関特有の手当や、シフト制による変動勤務時間の管理など、給与計算の際に考慮すべき点が数多くあります。

社労士は給与計算の専門家として、以下のようなサポートを提供します:

1.正確な給与計算システムの構築

・基本給と各種手当の設定

・残業時間の適正な計算方法の確立

・シフト管理と連動した給与計算の仕組み作り

2.税金関連の処理

・所得税の源泉徴収

・住民税の特別徴収

・年末調整の実施

・給与支払報告書の作成と提出

3.社会保険料の計算

・健康保険料の計算と控除

・厚生年金保険料の計算と控除

・雇用保険料の計算と控除

・労災保険料の申告と納付

給与計算のミスはスタッフの不満や信頼低下につながりますし、税金や社会保険料の計算ミスは後から大きな追徴金を請求される原因にもなります。社労士の専門知識を活用することで、これらのリスクを回避できます。

雇用形態の最適化と適正管理

クリニックでは様々な雇用形態のスタッフが働いています。正社員、パートタイマー、アルバイト、非常勤医師、派遣スタッフなど、多様な雇用形態があり、それぞれに適用される法律や規則が異なります。

社労士は各雇用形態の特徴を熟知しており、クリニックの状況に合わせた最適な人員配置と雇用形態を提案します:

1.雇用形態別の特徴とリスク分析

・正社員:安定した人材確保が可能だが、固定費が高い

・パートタイマー:労働時間の調整が容易だが、定着率に課題

・非常勤医師:専門性を必要に応じて活用できるが、帰属意識が低い

・派遣スタッフ:繁忙期の対応に便利だが、コストが割高

2.雇用形態に応じた労働条件の設計

・各雇用形態に合わせた給与体系の設計

・福利厚生の差別化

・キャリアパスの設計

3.同一労働同一賃金への対応

・正社員とパートの不合理な待遇差の解消

・職務内容と責任に応じた公平な処遇の設計

・説明義務への対応準備

昨今の法改正により、雇用形態によって不合理な待遇差をつけることが禁止されています。社労士はこうした法的要件を踏まえつつ、クリニックの経営状況に最適な雇用管理体制を構築します。

スタッフ採用から退職までのプロセス管理

医療人材の採用は年々難しくなっており、採用から退職までの一貫したプロセス管理が重要です。社労士は採用から退職までの各段階で、法的リスクを最小化しつつ、円滑な人材マネジメントをサポートします。

1.採用プロセスのサポート

・採用基準の明確化

・労働条件通知書の作成

・雇用契約書の作成と締結

・採用時の社会保険手続き

2.雇用中の人事管理

・人事評価制度の構築

・昇給・昇格基準の設計

・労働条件変更の適正な手続き

・懲戒処分の妥当性確認

3.退職・解雇への対応

・自己都合退職の手続きと引継ぎ

・解雇の法的リスク評価

・退職時の社会保険手続き

・退職金制度の設計と運用

特に解雇については、「解雇権濫用の法理」により厳しく制限されています。社労士は法的に問題のない形で人員調整を行うための専門的アドバイスを提供し、将来の労働紛争リスクを未然に防ぎます。

就業規則の作成と運用サポート

就業規則はクリニック運営の「憲法」とも言える重要な文書です。従業員10人以上のクリニックでは作成と労働基準監督署への届出が法的に義務付けられていますが、10人未満でも作成しておくことをお勧めします。

社労士による就業規則作成・運用サポートには以下のようなものがあります:

1.クリニックの実態に合わせた就業規則の作成

・勤務時間・休憩時間の設定

・休日・休暇制度の設計

・給与規程の整備

・懲戒規程の明確化

2.医療機関特有の規定の整備

・夜勤・シフト勤務に関する規定

・緊急呼び出し(オンコール)に関する規定

・感染症対策や安全衛生に関する規定

・守秘義務や個人情報保護に関する規定

3.最新の法改正に対応した就業規則の更新

・ハラスメント防止規定

・同一労働同一賃金対応

・育児・介護休業制度

・テレワーク規定(事務職向け)

市販のテンプレートをそのまま使った形式的な就業規則では、実際の労務トラブル発生時に役立ちません。

社労士は貴院の運営実態をヒアリングした上で、実効性のある「生きた就業規則」を作成します。